食中毒

01 はじめに

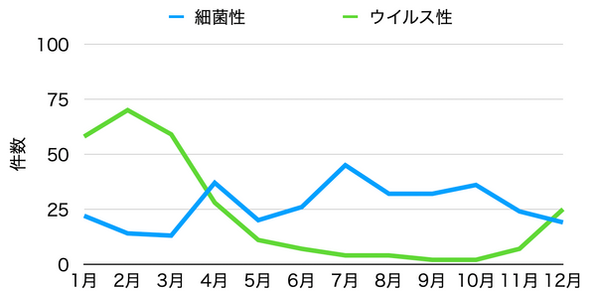

食中毒は,病原性微��生物や自然毒,有害物質などに汚染された飲食物を摂取することにより,下痢や嘔吐などの胃腸炎症状,発熱,神経症状などの健康障害を引き起こす中毒の総称です。以前は,「食中毒は夏のもの」と認識されていましたが,近年では「夏は細菌性食中毒」「冬はウイルス性食中毒(ノロウイルス等)」の発生が見られ,年中食中毒の対策が必要になっています。

NotebookLMにて作成しています。

02 食中毒の分類

食中毒は,原因によって細菌性食中毒,ウイルス性食中毒,自然毒食中毒などに分類されますが,頻繁に発生しているのは「細菌性食中毒」や「ウイルス性食中毒」ですが、アニサキスなど寄生虫にも注意が必要です。

03 食中毒の発生状況

*最近、流行りの食中毒は?

2024年の食中毒の発生状況を件数でみると,アニサキスによるものがもっと多く、次いでノロウイルス、カンピロバクターの順になっています。

アニサキスの幼虫は、さば、たら、さんま、イカなどに寄生しています。魚介類は、新鮮なものを購入し、目視で幼虫を除去しましょう。冷凍(−20℃で24時間以上)や加熱(60〜70℃で1分以上)をすれば安心です。

カンピロバクターは、鶏肉に高頻度に存在しています。焼き鳥やつくねなどの鶏料理は、しっかり加熱をして食べましょう。たたきなど生の鶏肉は、極めて危険ですので、食べないようにしましょう。

2024年の食中毒の発生状況を患者数でみると,ノロウイルスが最も多く、次いでウエルシュ菌、カンピロバクターの順になっています。

ノロウイルスは、「ヒト→食品→ヒト」「ヒト→唾液・嘔吐物・排泄物→ヒト」の経路で感染します。また、症状が見られない「不顕性感染」にも注意が必要です。

ウエルシュ菌による食中毒は、飲食店や給食施設で多発します。煮物やスープなどしっかり加熱したものでも作り置きした場合、芽胞が発芽してウエルシュ菌が増殖しますので、大量調理の前日調理はやめましょう。

*注意が必要な季節は?

2024年の食中毒の発生状況を月別でみると,12月から3月の冬場はノロウイルスを中心としたウイルス性食中毒の発生件数が多く、気温の上昇する4〜5月から細菌性食中毒の発生件数が増加してきます。

細菌性食中毒の食中毒菌の多くは、室温が20℃以上になると増殖を始め、ヒトの体温付近で活発になります。気温が上昇する4月以降は、お弁当などの食品は可能な限り低温で保管しましょう。

*どこで発生しているの?

食中毒の発生件数は、飲食店が最も多く、2024年の全事件数の52.8%を占めています。患者数においても、飲食店が最も多く、2024年の全食中毒患者数の60.8%を占めています。飲食店における食中毒事件では、一般的に摂食者数が多くなることから、当然患者数も多くなってしまいます。

食中毒の発生は、当該施設の信頼性の失墜だけでなく、人々の生命や健康を脅かすことになります。また、地域のイメージダウンや観光客の減少など、計り知れない経済的損失を招きかねません。

飲食物を取り扱う経営者、従業員、パート、アルバイトのみなさまには、今一度衛生管理の徹底をお願いいたします。

出典:厚生労働省「食中毒統計・調査結果」

04 食中毒の原因物質

【概要】

クジラやイルカの胃に寄生して成長し、虫卵を排泄し、海水中で孵化した幼虫がサバ、アジ、イカなどの魚介類に摂取されて内臓や筋肉中に定着します。これらの魚介類をヒトが摂取することで、アニサキス症を発症します。

【原因食品】

サバ、イワシ、タラ、アジ、イカなどの海産魚介類の生食が原因になります。

【中毒症状】

アニサキスの幼虫がヒトの胃や腸壁に穿入し、激しい腹痛や嘔吐などの急性胃腸炎症状を引き起こします。また、アニサキスアレルギーによるアナフィラキシーを起こすこともあります。

【予防方法】

アニサキスは熱や冷凍に弱く、60℃で1分以上加熱するか、−20℃で24時間以上冷凍することで死滅しますので、適切に加熱・冷凍処理しましょう。生食は、リスクが高いため推奨しませんが、魚の死後、内臓に寄生した幼虫が筋肉に移行することがあるため、内臓を速やかに取り除く必要があります。なお、酢で締めたり、塩漬けにしてもアニサキスを死滅させることはできません。

【発生状況】

近年、増加傾向にある寄生虫による食中毒です。通年通して発生しており、発生件数と患者数はほぼ一致しています。すなわち、アニサキスの食中毒は1件1〜2名です。刺身や寿司など海産魚介類の生食が原因の多数を占めています。なお、月別発生状況は、令和7年厚生労働省の食中毒発生事例(速報・8月1日までに厚生労働省に報告のあった事例)のデータです。

出典:厚生労働省「食中毒統計・調査結果」

【概要】

平成9年に新たに食中毒の原因物質に加えられました。電子顕微鏡で観察すると小さな球形をしていることから,小形球形ウイルスと呼ばれていましたが、2002年8月に国際ウイルス学会で「ノロウイルス」と命名されました。食品中では増殖できず、ヒトの腸内で増殖し、糞便として排出され、水を汚染し、食品を汚染して再びヒトに入るものと思われます。また、このウイルスは感染力が強く、ごく少量のウイルスで容易にヒトからヒトへ感染します。

【原因食品】

カキ、シジミ、アサリ、ムール貝、サザエなどの貝類が考えられます。カキには厳しい成分規格が設定されていますが、大腸菌数が基準以下の場合でもノロウイルスによる胃腸炎が発生しています。また、ノロウイルスに感染した食品取扱者(不顕性感染の場合もある)から調理器具や飲食物を介して感染することもあります。なお、ノロウイルスに感染した場合、長期にわたって糞便中にウイルス遺伝子が検出される報告(成人:病後24日、小児:最長174日)があることから、臨床症状が消失しても食品を取り扱う場合は十分な衛生対策が必要です。

【中毒症状】

主な症状は、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛です。 発熱をともなうこともあります。

【予防方法】

かきなどの貝類は、生食を避け、十分に加熱調理(85〜90℃、90秒以上)してから食べましょう。飲料水は煮沸してから飲むようにしましょう。調理の際にはマスクや手袋を着用しましょう。下痢や嘔吐など風邪に似た症状があらわれた場合には調理しないようにしましょう。包丁、まな板、ふきんなどは熱湯あるいは塩素系漂白剤で殺菌しましょう。二次感染の予防としては手洗いやうがいが有効です。

【発生状況】

ノロウイルスによる食中毒が流行る季節になりました。食品取扱者のみなさんは、体調管理・衛生管理の徹底をお願いいたします。

出典:厚生労働省「食中毒統計・調査結果」

【概要】

ウシやブタの流産の原因菌として古くからよく知られていた菌ですが,わが国で食中毒菌として注目されるようになったのは1979年以降です。食中毒の原因となるのは主にカンピロバクター・ジェジュニとカンピロバクター・コリの2菌種です。ウシ, ブタ,鶏,犬,猫などの家畜,家禽,ペットが保菌しています。特に、鶏は保菌率が50〜80%と高くなっていますので、注意が必要です。らせん状のグラム陰性桿菌で,好気的条件下および嫌気的条件下ではほとんど増殖しませんが,3~15%程度の酸素濃度の存在下(微好気性条件下)で増殖します。

【原因食品】

食肉(特に鶏肉),調理食品,魚介類,水などが原因食品となります。特に、市販の鶏肉の約60%がカンピロバクターに汚染されているという報告がありますので、生や十分に加熱されていない鶏肉は絶対に避けましょう。

【中毒症状】

潜伏期は通常2~7日と長いのが特徴です。症状は,下痢,腹痛,発熱(37~40℃)などで,少量の菌の摂取で感染します。なお、この食中毒発症後1〜3週間で「ギランバレー症候群」を発症することがありますので、細心の注意を払いましょう。なお、「ギランバレー症候群」は、手足に力が入らなくなる神経系の病気ですが、重症になると呼吸困難に陥ることもあります。治療には、半年から1年を要しますので、「生の鶏肉」は絶対に食べないようにしましょう。

【予防方法】

熱に弱いので,食品は必ず加熱調理しましょう。また,25℃以下では増殖が抑制されますので,食品は冷蔵庫や冷凍庫で保存しましょう。飲料水には,必ず塩素殺菌あるいは煮沸殺菌したものを使いましょう。

【概要】

人や動物の腸管内、土壌、下水など広く自然界に分布している菌で、グラム陽性の偏性嫌気性菌です。

この細菌は高温でも破壊されない芽胞を作ります。この芽胞は、加熱調理をしても生き残り、食品の温度が発育に適した温度まで下がると芽胞が発芽して急速に増殖を始めます。食品の中で増殖したウェルシュ菌を接種すると、小腸内で増殖してエンテロトキシン(毒素)が産生されます。

この食中毒は、飲食店、給食施設、仕出屋など大量調理の施設で発生するケースが多くなっています。

【原因食品】

原因食品としては、肉類、魚介類、野菜およびこれらを使用した煮物です。給食で提供されるカレー、シチュー、スープなどのように、前日に大量に加熱調理され、大きな器のまま室温で放置された事例も多くなっています。

『加熱済食品は安心』という考えは、ウェルシュ菌には通用しません。

【中毒症状】

潜伏時間は約6~18時間、平均12時間で発症します。腹痛、下痢が主で、特に下腹部が張ることがあります。

【予防方法】

環境やヒトを含む動物からの汚染を避けるため、食材や手指は十分に洗浄しましょう。また、前日調理はできるだけ避け、加熱調理したものはなるべく当日中に食べきるようにしましょう。一度に大量の食品を加熱調理したときは、本菌の発育しやすい温度を長く保たないように注意し、やむをえず保管する場合は、小分けしてから急速に冷却しましょう。

【概要】

サルモネラ食中毒の原因菌としては、ネズミチフス菌(Salmonella enterica serovar Typhimurium)や腸炎菌(Salmonella enterica serovar Enteritidis:SE)などがよく知られています。わが国ではかつて肉類の生食や加熱不十分な肉類によるネズミチフス菌を原因とする食中毒が多発していましたが、1989年以降、卵や鶏肉による腸炎菌を原因とする食中毒が急増し、1999年には825件に達しました。その後、鶏へのサルモネラ不活化ワクチンの利用拡大などさまざまな対策により、現在では事件数は20〜30件まで顕著に減少しました。

サルモネラ属菌は、自然界に広く分布しており、哺乳動物、鳥類(特に鶏)、は虫類、両生類など多くの動物の腸管内からも検出されます。熱に弱く、60℃、10~20分の加熱により死滅します。

【原因食品】

卵(特に鶏卵)や鶏肉およびその加工品などが原因食品となります。その他、食肉(牛肉、豚肉など)やペット(特に爬虫類)からの二次汚染も原因となることがあります。

【中毒症状】

潜伏期は通常6~72時間で、平均15時間程度です。発熱は、38~40℃に及ぶこともあり、腹痛、水様便の下痢が続きます。症状は、通常1週間程度で回復しますが、乳幼児や高齢者、免疫力が低下している方では重症化することがあります。

【予防方法】

細菌性食中毒の予防3原則によって防ぐことができます。

(1)つけない(清潔):調理前や生肉・生卵を扱った後の手洗いの徹底。調理器具の洗浄・消毒

(2)増やさない(温度管理):食品を10℃以下で冷蔵し、調理後は速やかに食べる

(3)やっつける(加熱調理):食品の中心部を75℃、1分以上を目安に十分に加熱する。

【概要】

黄色ブドウ球菌による食中毒は「毒素型食中毒」に分類されます。黄色ブドウ球菌が食品中で増殖する際に産生する毒素「エンテロトキシン」を摂取することによって発症します。エンテロトキシンは非常に熱に強く、100℃で30分加熱しても分解されません。そのため、一度食品中で毒素が作られてしまうと、加熱調理をしても食中毒を防ぐことはできません。

黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚、鼻や喉、傷口などにも存在しているため、食品を扱う人の手指を介して食品に付着します。

【原因食品】

黄色ブドウ球菌食中毒は、調理する人の手指が直接触れる機会の多い食品(おにぎり、弁当、和菓子、乳製品など)が原因となることが多いです。

【中毒症状】

潜伏期間は比較的短く、食品を摂取してから平均3時間程度(30分〜6時間)で発症します。主な症状は、吐気・嘔吐、腹痛で、まれに発熱やショック症状を伴うことがあります。

【予防方法】

黄色ブドウ球菌による食中毒を予防するには、「菌を付けない」「菌を増やさない」ことが重要です。手洗いの徹底、食品の10℃以下での保存、手指に切り傷や化膿巣のある人は食品を直接触ったり調理をしない、さらに調理にあたっては帽子やマスクを着用することが予防方法になります。

【概要】

大腸菌は、ヒトや動物の腸内に常在していて、通常病原性はありません。腸管出血性大腸菌は、大腸菌のうち、下痢や腹痛などの症状を引き起こす病原性大腸菌の一種で、「O157」のほかにも「O26」や「O111」なども知られています。特に「O157」は、志賀毒素(Shiga toxin)に似た「ベロ毒素」という強力な毒素を産生します。この毒素が腸管の細胞を破壊し、出血を伴う腸炎を引き起こします。

【原因食品】

腸管出血性大腸菌O157は、牛が保菌している場合が多いことから、生や加熱不十分な牛肉が原因食品となります。特に、ハンバーグは食中毒菌を練り込んでしまっていますので、しっかり中まで加熱してください。また、生肉を調理したまな板や包丁で、サラダや果物など生で食べるものを調理しないようにしましょう。

【中毒症状】

潜伏期間は、3〜8日で、激しい腹痛と水溶性下痢の症状ではじまり、1〜2日後に血便が見られます。特に、小児や高齢者では、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を引き起こすことがあり、注意が必要です。

【予防方法】

腸管出血性大腸菌などの病原大腸菌による食中毒は、食中毒の予防3原則(つけない、ふやさない、やっつける)で簡単に防ぐことができます。

・調理の前に、石鹸やハンドソープでしっかり手を洗いましょう。

・食肉は、中心部まで十分に加熱しましょう。

・調理器具は、できれば肉類・魚介類用と野菜・果物用で使い分けると安心です。熱湯や塩素系漂白剤で殺菌すれば完璧です。

【概要】

腸炎ビブリオは、1950年に大阪府泉南地域で発生した「シラス食中毒事件」をきっかけに日本で発見された、日本と関わりの深い細菌です。

腸炎ビブリオは、主に沿岸の海水や海泥、そして海水と淡水が混じり合う汽水域に分布しています。この菌は塩分(至適塩分濃度2~3%)を好む「好塩性細菌」であり、特に水温が15℃以上になると活発に増殖を始めます。そのため、温帯地域である日本では、特に海水温が上昇する夏場に菌が増殖しやすく、食中毒の発生もこの時期に集中します。さらに、温度や栄養など、条件が整った最適な環境下では、わずか10分以内(世代時間)に分裂して倍に増えることができます。

一方、腸炎ビブリオは、塩分のない水道水(真水)の中では増殖することができません。また、4℃以下(あるいは10℃以下)の低温環境では増殖が抑えられるため、冷蔵庫での保存が有効です。さらに、熱に弱いため、十分な加熱によって簡単に死滅します。

【原因食品】

腸炎ビブリオによる食中毒の最も一般的な原因は、この菌が付着した魚介類を生で食べることです。特に夏場に沿岸で獲れた海産魚介類は、菌に汚染されている可能性が高まります。具体的には、「刺し身」や「寿司」などが原因食品として挙げられます。

さらに、二次汚染にも注意が必要です。菌が付着した魚を扱ったまな板や包丁、あるいは調理者の手を介して、他の食品(例えばサラダ用の野菜など)に菌が移ってしまうことがあります。

【中毒症状】

腸炎ビブリオ食中毒の潜伏期間は、8~24時間(平均12時間程度)で、主な症状は激しい腹痛と水様性の下痢です。発熱、はき気、おう吐を伴うことがあります。通常は1~2日で回復しますが、抵抗力の弱い高齢者や基礎疾患のある方は、敗血症などを引き起こして重症化し、命に関わる危険性もあるため、特に注意が必要です。

【予防方法】

食中毒予防の三原則、すなわち「つけない(洗う)」「ふやさない(冷やす)」「やっつける(加熱する)」により腸炎ビブリオによる食中毒を防ぐことができます。

-

つけない:調理前の魚介類は、表面に付着した菌を物理的に除去するため、真水(流水)で十分に洗浄しましょう。

-

ふやさない:魚介類は5℃以下の低温で保存しましょう。室温に放置することは極めて危険です。

-

やっつける:菌を確実に死滅させるため、中心部まで十分に加熱(65℃・1分間以上)しましょう。

さらに、二次汚染を防止するために、以下の2点にも注意を払いましょう。

① 魚介類を扱った手指を介して他の食材へ菌が移行するのを防ぐため、調理の変わり目には必ず手洗いをする。

② まな板や包丁などを介した交差汚染を防ぐため、魚介類専用の調理器具を使用するか、使用の都度、徹底した洗浄・消毒(煮沸や次亜塩素酸水等)を行う。

【概要】

腸管凝集付着性大腸菌(Enteroaggregative Escherichia coli: EAEC)は、病原性大腸菌のうち、下痢原生大腸菌の一つです。特に、開発途上国の小児における持続性の下痢や、旅行者下痢症の主要な原因菌として知られています。この菌は、小腸や大腸の粘膜に付着して、毒素(エンテロトキシン)を分泌して粘膜の炎症を引き起こすと考えられています。

【原因食品】

EAECによる食中毒は、原因食品が特定されないケースも多いですが、十分洗浄されていない野菜や果物、生または加熱不十分な食肉、井戸水や湧き水などの未殺菌の飲料水や氷などが感染源になることがあります。また、感染した人の排泄物や汚染された調理器具・手指を介した二次感染にも注意が必要です。

【中毒症状】

喫食後、7〜22時間(平均14.3時間)で発症し、その主な症状は持続性の水溶性下痢で、粘液を伴うことが多く、腹痛、吐き気、微熱などを伴います。まれに、血性下痢(血便)を伴うこともあります。

【予防方法】

EAECによる食中毒は、細菌性食中毒の予防3原則(「つけない」「増やさない」「やっつける」)を徹底することで効果的に防ぐことができます。

(1)つけない(清潔):調理前や生肉や生魚を扱った後の手洗いの徹底しましょう。生肉・生魚と、生で食べる食品(野菜、調理済み食品)に使用する調理器具(包丁やまな板など)は使い分けましょう。生で食べる野菜や果物は、流水で十分に洗いましょう。

(2)増やさない(温度管理):食品を10℃以下で冷蔵保存し、調理後は速やかに食べましょう。

(3)やっつける(加熱調理):肉類は生や半生で食べず、食品の中心部を75℃、1分以上を目安に十分に加熱しましょう。

(4)その他:井戸水や湧き水などの生水は、飲用や調理に使用する前に必ず煮沸など殺菌処理を行いましょう。未殺菌の牛乳やジュースは飲まないようにしましょう。

【概要】

フグによる食中毒は、フグの体内に含まれるテトロドトキシンという神経毒を摂取することで起こる食中毒です。テトロドトキシンは青酸カリの1,000倍以上の猛毒であり、加熱しても失活(無毒化)しません。日本においては、毎年10件前後のフグによる食中毒が発生しており、死亡例もあります。

わが国では、食用にできるフグの種類、部位、漁獲海域が定められており、調理は都道府県知事等が認めたフグ調理の資格を持った調理者が行うこととしています。

【原因食品】

原因となるのは、主にフグの肝臓や卵巣などの有毒部位です。フグの種類や季節、生息海域、個体によって毒の強さや有毒部位は異なります。

この食中毒の多くは、自分で釣ったフグを家庭で調理する素人調理や肝臓など有毒部位の喫食が原因で発生しています。

【中毒症状】

食後20分から3時間で、口唇部や舌端、指先の軽いしびれが始まり、頭痛や腹痛、激しい嘔吐を伴うことがあります。歩行が困難になり、酒に酔ったような千鳥足の状態になります。まもなく、知覚麻痺、言語障害、呼吸困難となり、血圧が低下します。その後、全身の完全麻痺をきたし、指先さえ動かせなくなります。死の直前まで意識は明瞭なことが多いですが、症状が進むと意識不明となり、呼吸停止により死亡に至ります。

フグ中毒には、特効薬がありません。また、他の食中毒に比べて致死率が高いことが特徴になります。

【予防方法】

フグ中毒を防ぐための最も重要なポイントは以下の通りです。

・素人調理は絶対にしない

・釣ったフグを自分で調理したり、人にあげたりしない

・有毒部位(肝臓、卵巣など)は絶対に食べない

・「ふぐ調理師免許」などの資格を持つ専門家が処理したものだけを食べる

・丸体のフグを一般の魚店などで購入・調理しない

出典:厚生労働省「食中毒統計・調査結果」

【コラム:しらすに混入したフグの稚魚の安全性と食品衛生法】

シラス加工品へのフグ稚魚混入は、科学的リスク評価と法的規制の間に大きな乖離が存在します。研究によれば、稚魚1匹に含まれるテトロドトキシンの量はナノグラム単位であり、人間の致死量の数百万分の1に過ぎず、健康被害の可能性は極めて低いと言えます。

一方、食品衛生法では未処理のフグの販売を禁じているため、1匹でも混入が発覚すれば大規模な自主回収になってしまいます。これは、公衆衛生上の実質的な脅威よりも、法的コンプライアンス遵守と消費者の不安への配慮が優先されていることを示しています。

加工業者の方々は、目視や色彩選別機による多段階の選別を行っていますが、完全な除去は困難です。この課題に対し、AIを活用した高精度な自動選別システムの開発が進められていて、人�手不足の解消と安全性の向上に期待が寄せられています。

【概要】

毒キノコによる食中毒は、平成27年(2015年)〜平成6年(2024年)の10年間では平均23.4件/年、59.2人/年、死者数は0.4人/年となっています(厚生労働省食中毒統計)。ドクツルタケやコテングタケモドキ、ニセクロハツによる死亡例も報告されています。

毒キノコによる食中毒の多くは、食用キノコと外見がよく似た毒キノコを誤って食べてしまうことが主な原因で、発生場所はほとんどが家庭です。

毒キノコの外見での見分けは困難であり、素人判断は非常に危険です。

【原因食品】

食用キノコと間違えられやすい主な毒キノコとして、以下のようなものがあります。

-

ツキヨタケ:食用キノコのシイタケ、ムキタケやヒラタケと間違えられることがあります。

-

クサウラベニタケ:食用のウラベニホテイシメジ、ホンシメジやハタケシメジなどと間違えられやすいです。

-

オオシロカラカサタケ:食用のカラカサタケと間違えられることがあります。

-

カキシメジ:食用のクリフウセンタケやシイタケと間違えられることがあります。

毒キノコによる食中毒で件数が最も多いのがツキヨタケ(62.3%)、ついでクサウラベニタケ(11.4%)、オオシロカラカサタケ(4.4%)、カキシメジ(3.1%)となっています(2015〜2024年厚生労働省食中毒統計)。

【中毒症状】

キノコに含まれる毒成分の種類により、症状は異なりますが、主に以下の型に分類されます。

1. 消化器障害型:

症状: 吐き気、嘔吐、腹痛、下痢など。

原因キノコ例: ツキヨタケ、クサウラベニタケ、カキシメジ、オオシロカラカサタケなど。

2. 神経障害型(知覚および神経系症状):

症状: 幻視、幻聴、知覚麻痺、激しい頭痛、めまい、発汗、瞳孔の収縮など。

原因キノコ例: ベニテングタケ、シビレタケ、オオワライタケ、テングタケ、アセタケなど。

3. 原形質毒性型(致死性の高いもの):

症状: コレラ様の激しい下痢、嘔吐、腹痛、脱水症状、肝不全、腎不全、肝性脳症を併発して死亡に至る場合もあります。

原因キノコ例: ドクツルタケ、シロタマゴテングタケ、タマゴテングタケなど。

【予防方法】

毒キノコによる食中毒を防ぐための原則は以下の通りです。

• 食用と確実に判断できないキノコは、絶対に「採らない! 食べない! 売らない! 人にあげない!」

• 図鑑や写真、古い言い伝え(例:「縦に裂けるものは食べられる」「地味な色のものは安全」など)による安易な自己鑑定は、事故の原因となるため絶対にしない。

• キノコを採取する際は、有毒キノコが混入しないよう注意する。

万が一、野生のキノコを食べて体調に異変を感じたら、直ちに医療機関を受診してください。その際、食べたキノコ(料理の残りや生のキノコ)を病院へ持参すると、治療の参考になります。

毒キノコによる食中毒の発生状況

食中毒の原因となる毒キノコ

【概要】

高級魚として知られるヒラメですが、お刺身など生で食べた後に、急な嘔吐や下痢といった体調不良を経験するケースが報告されています。この原因不明とされてきた食中毒の正体は、近年、「クドア・セプテンプンクタータ」という一種の寄生虫であることが明らかになりました。

クドアは、分類学的にはクラゲやサンゴと同じ刺胞動物の仲間に属する粘液胞子虫の一種で、主にヒラメの筋肉の細胞の中に寄生しています。ヒトの体内で増殖したり、寄生し続けたりすることはありません。

【原因食品】

生あるいは加熱不十分なヒラメが原因となります。

【中毒症状】

喫食後、数時間(約2〜20時間)で発症し、その症状は一過性の下痢、おう吐で、腹痛を伴うこともあります。症状は比較的軽く、多くは24時間以内に自然に回復します。

【予防方法】

ヒラメを安全に食べるために、家庭でできるポイントは以下のとおりです。

1. しっかり加熱しましょう。

・中心温度75℃、5分以上加熱することで、クドアは病原性を失います。

2. しっかり冷凍しましょう。

・−20℃、4時間以上冷凍することで、クドアは病原性を失います。

なお、国内の養殖ヒラメについては、農林水産省の指導のもと、養殖場での適切な管理(清浄な環境での飼育など)や出荷前のモニタリング検査といった取り組みが進んでいます。

【概要】

ヒスタミンは、花粉症などのアレルギー症状を引き起こす物質として、多くの方がご存知のことと思います。私たちの体の肥満細胞に貯えられたヒスタミンは、アレルギーの原因物質(アレルゲン)に反応して、放出され、アレルギー症状を起こします。

このヒスタミンを多く含む食品を摂取すると、アレルギー体質か否かに関係なくアレルギー症状を起こすことがあります。これが、ヒスタミン食中毒(アレルギー様食中毒)です。 食品中のヒスタミンは、食品中のアミノ酸の一種であるヒスチジンからヒスタミン産生菌により生成されます。特に、ヒスチジンを豊富に含むマグロ、ブリ、ハマチなどの赤身の魚やその加工品の温度管理が適切でない場合に起こる食中毒です。

【原因食品】

ヒスチジンを多く含むマグロ、ブリ、ハマチをはじめ、イワシ、サンマ、アジ、サバなどの赤身の魚およびその加工品が原因食品となります。

【中毒症状】

喫食後、30分〜1時間で発症し、その症状は顔面や口の周りの紅潮、発疹、頭痛、吐き気、腹痛などです。症状は比較的軽度で、通常は短時間で回復します。

【予防方法】

ヒスタミンは、加熱しても分解されにくいことから、ヒスタミンを増やさないことが重要になります。

消費者の皆さまには、次の点について注意をお願いいたします。

1. 生魚は、速やかに冷蔵庫に入れましょう。常温に長時間おくとヒスタミンが増加します。

2. 鮮度の低下した魚は、食べないようにしましょう。

3. ヒスタミン産生菌は、えらや内臓に存在しますので、購入後は速やかに除去しましょう。

4. 香辛料を使っていない魚を食べた時に、舌や唇がピリピリした場合は、食べるのをやめましょう。

事業者の皆さまには、次の点の衛生管理をお願いいたします。

1. 魚介類の仕入れから提供までのすべての段階において、適切な温度管理(冷蔵・冷凍)をしてください。

2. 解凍や加工する際にも、低温で保つようにしてください。

3. 鮮度の低下した魚は、絶対に仕入れたり、使用しないでください。

4. 魚を仕入れる際には、信頼できる業者から、適切な温度管理がなされた新鮮な魚を仕入れてください。

【概要】

サポウイルスによる食中毒は、ノロウイルスと同様に急性胃腸炎を引き起こします。特に、乳幼児に感染が多い傾向があり、保育園、学校、福祉施設などでの集団発生につながることがありますが、近年では食中毒事例の報告も増えています。サポウイルスはノロウイルスと同じカリシウイルス科に属するウイルスで、ヒトの小腸粘膜で増殖し、ノロウイルスに似た症状を引き起こします。ちなみに、サポウイルスは2002年に国際ウイルス命名委員会で正式に命名されるまで、「サッポロウイルス」と呼ばれていました。最初に札幌で発見されたことより、このように命名されました。

主に人から人へ、または汚染された食品や水を介して感染します。年間を通じて感染が見られますが、特に冬場から春先にかけて流行する傾向があります。

【原因食品】

主な原因食品は、サポウイルスに汚染された以下の食品です。

・カキなどの二枚貝:生食や加熱不足の場合に食中毒が発生することがあります。ウイルスが二枚貝の体内に濃縮されるためです。

・ウイルスに汚染された食品:サポウイルスに感染した調理従事者が、手洗い不足などでウイルスが手についたまま調理することで食品が汚染され、それを食べた人が感染します。

【中毒症状】

サポウイルスの潜伏期間は12時間~48時間で、主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱です。症状はノロウイルスとよく似ており、区別することは困難です。症状は一般的に1~2日で回復しますが、長い場合は一週間程度続くこともあります。症状が消失した後も、1~2週間ほど便中にウイルスが排出されるため、二次感染に注意が必要です。ワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法(特に脱水に対する経口補液など)が中心となります。

【予防方法】

ノロウイルスと同様の予防法が有効です。

・加熱の徹底:カキなどの二枚貝は中心部まで十分に加熱しましょう(85℃~90℃で90秒間以上)。不十分な加熱ではウイルスの感染力は失われません。

・手洗いの励行:トイレの後、調理をする際、食事の前には石けんでしっかりと手洗いをしましょう。

・生鮮食品の洗浄:野菜や果物などの生鮮食品は十分に洗浄しましょう。

・適切な処理と消毒:感染者の便や嘔吐物には触れないようにし、処理する際はビニール手袋やマスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウム溶液で適切に消毒しましょう。

・調理従事者の体調管理:下痢や嘔吐などの症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。